News

Zeitkritik mit Ironie, Spott und auch Humor

Kultur Regional

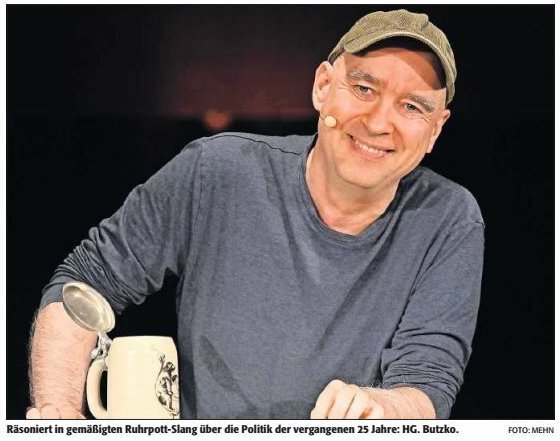

HG. Butzko hat Mut. Butzko, der zur aussterbenden Gattung der politischen Kabarettisten gehört, wagt es ’ in seinem neuen Programm „ach ja“, mit dem er am Freitagabend in der Reihe Kabarettissimo im Mußbacher Herrenhof gastierte, auch in der heutigen Zeit für Meinungsfreiheit einzutreten.

Von Annegret Ries

In „ach ja“ geht es aber nicht nur um aktuelle Politik, es ist auch ein kleiner Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre – so lange ist Butzko politischer Kabarettist.

Der SPD-Politiker Rudolf Scharping, der mit seiner einschläfernden Stimme und der nie bewiesenen Behauptung, im Sportstadion von Pristina sei ein Konzentrationslager, deutsche Soldaten erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in den Krieg schickte, taucht in „ach ja“ ebenso wieder auf, wie manches inzwischen vergessene Aufregerthema.

Etwa das Dosenpfand, mit dem der Grüne Jürgen Trittin das Klima retten wollte oder die 100.000 Mark-Spende an die CDU, die Wolfgang Schäuble vergessen hat, was die CDU nicht daran hinderte den Vergesslichen später zum Finanzminister zu machen.

All das präsentiert Butzko so, als würde er an der Theke einer Kneipe sitzen und dabei politisieren. Was dadurch betont wird, dass Butzko auf der Bühne an einem Bartisch steht, gelegentlich mal auf einem Kneipenhocker sitzt, immer mal wieder einen Schluck aus einem Bierhumpen nimmt und als gebürtiger Gelsenkirchener in einem gemäßigten Ruhrpott-Slang über die Politik der vergangenen 25 Jahre räsoniert.

Dabei verbindet Butzko äußert gelungen kritische Aussagen mit Ironie, Satire, Spott und einer Portion Humor. Gelegentlich lockert Butzko seinen Rückblick mit einem eher einfachen Wortwitz auf, was er immer mit den Worten, dafür müsse er „in der Wortwitz-Hölle schmoren“ relativiert. Zur Auflockerung tragen auch zwei „runing gags“ bei: Den Satz „bevor ich anfange, ganz kurz noch“, sagt Butzko so oft sagt, das man irgendwann nicht mehr weiß, ob er lustig ist oder nervt. Ebenso ist es mit seinen nicht ernst gemeinten Hinweisen, dass er erster Preisträger bei Parodien auf fast alle deutschen Politiker sei.

Vor allem Politiker sind die Zielscheibe von Butzko, aber auch Journalisten bekommen durchaus zu Recht etwas ab. Seien es die Hauptstadt-Journalisten, die in Pressekonferenzen kritische Fragen Kollegen aus anderen Ländern überlassen. Oder „Kulturkritiker“, die in der Pause, ohne anzuklopfen, in die Garderobe von Butzko kommen und sagen „ich geh’ jetzt, was passiert denn im zweiten Teil noch so“.

Eindeutig ist das Resümee von Butzko zu 25 Jahren deutsche Politik: Alle haben nach der Maxime „wenn es ernst wird, muss man lügen“ des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker gehandelt. Immer wenn es brenzlig wurde, wurde vernebelt, versichert, verarscht oder so ähnlich.

Vorsichtig tastet sich Butzko vom Rückblick an die aktuelle Politik heran, die nicht mehr von „Mutti Angela Merkel, sondern von Opi Olaf Scholz“ geprägt sei. Und selbst ein erfahrener und mit Widerstand vertrauter politischer Kabarettist wie er, wird da vorsichtig, warnt mit dem Satz „ich weiß, großer Fettnapf“, dass es jetzt heikel wird, betont, dass er als eine Art Anwalt auch andere Meinungen zu Wort kommen lassen wolle und dass er schon immer ein „Freund von differenzierter Kritik“ sei. Was inzwischen dazu führe, dass er sich wie eine Art Leberkäse fühle, der werde von beiden Seiten von einer Brötchenhälfte bedrängt, er von beiden Seiten von Kritik. Mit Sätzen, wie „die Angst vor dem Virus ist Verpflichtung, die Angst vor dem Impfstoff ist verpönt“, Hinweisen auf Auswirkungen der Restriktionen der Pandemie, wie etwa „eine Welle von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen“, Forderungen, die Pandemie-Politik zu analysieren macht man sich wirklich nicht beliebt. Ebenso nicht mit Erläuterungen dazu, dass der allgemein beliebte ukrainische Präsident vor dem Ukraine-Krieg auf dem besten Weg war das Land in eine Diktatur der Oligarchen zu verwandeln und als extrem korrupt galt. In seinem Bemühen kritisch zu sein, vergisst Butzko manchmal Humor, Ironie und Satire. Doch gerade noch rechtzeitig kriegt er immer wieder die Kurve.

Auch beim Auftritt von Butzko im Herrenhof zeigten sich die Auswirkungen der Pandemie-Politik: Wie bei fast allen Kulturveranstaltungen blieben zahlreiche Stühle leer, frühere Gastspiele von Butzko waren meist ausverkauft. Doch die Anwesenden waren begeistert von dem Rückblick und dem Blick auf die aktuelle Politik.

Quelle

| Ausgabe | Die Rheinpfalz Mittelhaardter Rundschau – Nr. 224 |

| Datum | Montag, den 26. September 2022 |

| Seite | 22 |

Argumente? Wozu, wenn man eh recht hat?

Kultur Regional

Musikkabarettist Michael Krebs zu Gast im Herrenhof

Von Anja Benndorf

Man hätte ihn schon am 19. März im Mußbacher Herrenhof erleben können. Doch Michael Krebs hatte Sorge, etwas zu verpassen: Corona. Deshalb war der Musikkabarettist erst am Freitag zu Gast und bot dem Publikum einen äußerst unterhaltsamen Abend mit seinem Programm „#BeYourSelfie“.

„Ich musste im Frühjahr leider absagen“, entschuldigt sich Michael Krebs dafür, dass er erst mit sechs Monaten Verspätung auf der „Kabarettissimo“-Bühne steht, springt und sitzt. Er habe so viel von Covid-19 gehört, „und ich wollte nicht der Letzte sein“. Die Pandemie hat den Endvierziger in Katzen-T-Shirt, Jeans und Turnschuhen, dem man sein Alter nicht wirklich ansieht, ziemlich beschäftigt. Er widmet ihr viel Raum in seinem Programm. „Ich hatte ein bisschen Zeit“, sinniert er und fragt in die Runde: „Und was habt ihr die zweieinhalb Jahre gemacht?“ Die ersten Lacher sind ihm sicher. Man denke ja, man würde etwas verpassen, wenn man nur daheim hockt, sagt er. „Aber ich hab nichts verpasst. Nur Corona. Aber das hab ich ja nachgeholt.“

Er sei oft sehr spät, stellt der Kleinkünstler, der sein erstes Soloprogramm 2004 „Vom Wunderkind zum Spätentwickler“ nannte, fest. Das Internet habe er auch erst in der Auszeit richtig entdeckt. Online habe er das Klavierspielen neu gelernt, witzelt der studierte Jazz-Pianist, der die Tasten mal streichelt und dann wieder malträtiert. Und er habe Livestreams produziert. Seine „Zuschauendinnen“, versucht sich Krebs im Gendern, habe er gebeten, ihm Wörter (und ein bisschen Geld) zu spenden – gegen das Versprechen, die eingereichten Begriffe in Liedern zu verarbeiten. Urkomisch sind die Ergebnisse, die dem kreativen Hirn des Wahl-Berliners entsprungen sind. Die einzigen Musiker, die während der Lockdowns durchgespielt haben? Na, die Krematoriumspianisten natürlich! Die begleiten mit Klängen von Schumann und Chopin die Einäscherung.

Gibt es nicht? „Leider können die, die ihre Existenz bezeugen können, nicht mehr reden“, erklärt Krebs achselzuckend und spielt zu seiner skurrilen Geschichte eine traurige Melodie. Denn der Krematoriumspianist, der unglücklich verliebt ist in die Klavierstimmerin, erliegt seinem gebrochenen Herzen. „Ist schon krass, dass der da so stirbt. Aber ich hab’s schon gewusst, als ich anfing, über ihn zu schreiben“, sagt der vielfach ausgezeichnete Kabarettist, der bei zahlreichen Fernsehshows mitwirkte. Seit 2015 bildet er mit dem Poetry-Slammer Julius Fischer und dem Känguru-Versteher Marc-Uwe Kling die Rockband „Arbeitsgruppe Zukunft“. Mit dabei sind Bassist Boris und Drummer Oheim, die mit Krebs wiederum als Trio „Pommesgabeln des Todes“ auf Tour gehen.

Früher habe er immer einen Plan für die Auftritte gehabt, erzählt die musikalische Quasselstrippe. „Aber ich hab mich von der Corona-Politik inspirieren lassen und weiterentwickelt. Ich spiele ein Lied, gucke wie die Stimmung im Saal, also die Inzidenz, ist und dann beschließe ich die nächste Maßnahme.“ Es folgt ein zaghafter Applaus. Der gebürtige Schwabe greift den „Beileidsbeifall“ auf und baut einen Gag drum herum. Letztendlich könne er ja froh sein, dass jemand klatscht, wenn er seine Eigenkompositionen vorträgt, „Christian Lindner passiert das nicht“. Ein Song handelt von dem Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der sich dann als Corona-Leugner entpuppt. In einem anderen Lied thematisiert Krebs, der eine fantastische und voluminöse Stimme hat, die Herausforderungen bei Zoom-Konferenzen. Dabei stolpert er von einem Genre ins nächste, beherrscht Blues ebenso wie Rock, Hip Hop, Jazz, Funk, Klassik und Rap – und bietet als Meisterstück im fliegenden Wechsel ein Ego-Pop-Potpourri aus 15 bis 20 Liedern: Da springt er jeweils nach wenigen Takten beispielsweise von „Das Beste“ (Silbermond) zu „Applaus, Applaus“ (Sportfreunde Stiller), landet irgendwann bei „Your Song“ (Elton John), „Simply The Best“ (Tina Turner) und „Verdammt, ich lieb dich“ (Matthias Reim), wobei er jede Zeile so umdichtet, dass sie sich auf ihn bezieht. Nach der vollen Dröhnung Egozentrik streckt er sich, baut sich strahlend am Bühnenrand auf und ruft: „Das gibt Kraft!“ Er habe immer versucht, zu verstehen und Argumente auszutauschen, jetzt aber wisse er schon zu Beginn der Diskussion, dass er recht habe. Ohne Zugabe kommt der kritisch-witzige Geist nicht davon.

Quelle

| Ausgabe | Die Rheinpfalz Mittelhaardter Rundschau – Nr. 218 |

| Datum | Montag, den 19. September 2022 |

| Seite | 22 |